「おナニーをしすぎると頻尿になるのか?」という疑問は、多くの人が一度は考えるテーマです。

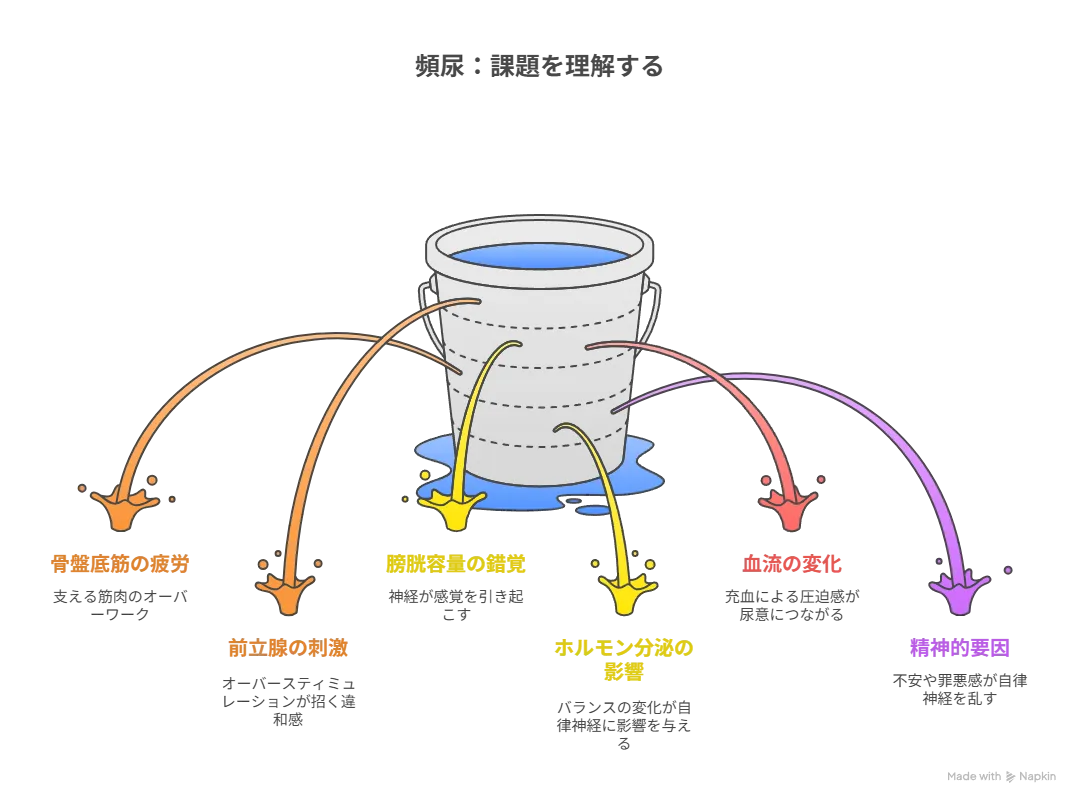

実際には、筋肉や神経の仕組み、ホルモンの変動、さらには心理的な影響などが複雑に絡み合っています。

本記事では、医学的知識と雑学を織り交ぜながら、おナニーと頻尿の関係をランキング形式で整理しました。

順位をつけることで「どの要因がより影響を及ぼすのか」が直感的に理解できます。

なお、この記事は未成年向けではなく、大人の知的好奇心を満たす健康雑学記事としてお届けします。

第7位:骨盤底筋の疲労

支える筋肉のオーバーワークに注意

おナニーを繰り返すと、骨盤底筋(尿道や膀胱を支える筋肉群)に負担がかかります。

強い収縮が続くとコントロール機能が一時的に弱まり、頻尿に似た感覚を覚えることがあります。

特に長時間座りっぱなしの生活や運動不足が重なると影響が大きくなります。適度な休息やストレッチで予防可能です。

※骨盤底筋=骨盤内の臓器を支えるインナーマッスル

第6位:前立腺の刺激

オーバースティミュレーションが招く違和感

前立腺(膀胱の下にある男性特有の器官)は射精時に収縮します。

過度な刺激を繰り返すと炎症に似た反応が起こり、残尿感や頻尿を感じることがあります。

医学的には「前立腺炎」と似た症状を示すこともありますが、多くの場合は一時的な違和感にとどまります。

※前立腺=精液の一部を分泌する男性生殖器官

第5位:膀胱容量の錯覚

「また行きたい」と感じるのは神経の反応

おナニー直後に「もう一度トイレに行きたい」と思うのは珍しくありません。

実際に膀胱の容量が減っているわけではなく、神経が過敏になっている状態です。

交感神経と副交感神経(自律神経の一種)の切り替えがうまくいかないと、尿意が頻繁に訪れることがあります。

※自律神経=体の働きを無意識に調整する神経システム

第4位:ホルモン分泌の影響

快楽物質と男性ホルモンのバランス変化

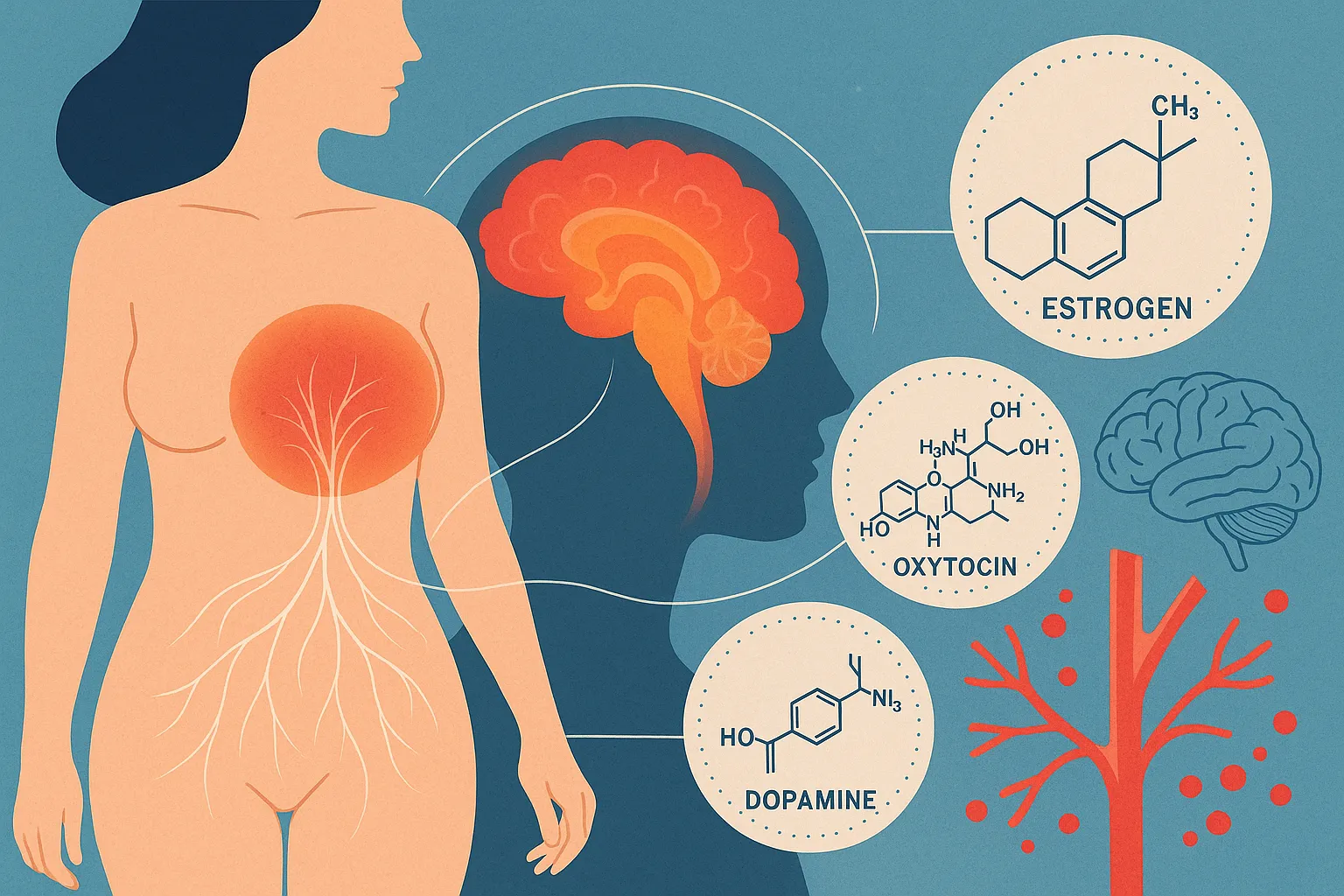

おナニーによってドーパミン(快楽をもたらす神経伝達物質)が分泌され、その後テストステロン(男性ホルモンの一種)の変動が起こります。

このバランスの変化が自律神経に影響を与え、尿意を強めることがあります。

ホルモン反応には個人差があるため、全員に当てはまるわけではありません。

※テストステロン=筋肉や性機能に関わる主要な男性ホルモン

第3位:膀胱周辺の血流変化

充血による圧迫感が尿意につながる

性的興奮時には骨盤内の血流が増加し、膀胱や尿道周辺が一時的に充血します。

その結果、本当は尿が少なくても「膀胱がいっぱい」と脳が誤認し、尿意を感じることがあります。

繰り返すことで感覚が敏感になり、頻尿に似た症状を覚えるケースもあります。

※充血=血流が集中して赤みや腫れを伴う状態

第2位:精神的要因

不安や罪悪感が自律神経を乱す

「しすぎて体に悪いのでは?」という不安や罪悪感は、ストレスとして自律神経に影響を与えます。

その結果、実際には尿が少なくても頻尿のような感覚を引き起こします。

医学的には「心因性頻尿」と呼ばれ、若年層にも多く見られる現象です。

安心感を持つことが改善の一歩です。

※心因性頻尿=心理的ストレスにより頻尿が起こる状態

第1位:生活習慣との相互作用

おナニーよりも普段の習慣が決め手

頻尿を悪化させる最大の要因は、おナニーそのものではなく生活習慣です。

睡眠不足、アルコールやカフェインの過剰摂取、水分摂取のタイミングなどが大きく関わります。

セルフ行為の頻度に神経質になるよりも、生活全体のバランスを整えることが根本的な解決策といえるでしょう。

※カフェイン=コーヒーやお茶に含まれる覚醒作用を持つ成分

まとめ

おナニーのしすぎは直接的に頻尿を引き起こすわけではなく、筋肉疲労・神経過敏・ホルモン変化・心理的要因・生活習慣が複合的に影響します。

大切なのは「適度な頻度」と「生活リズムの見直し」

あなたは、自分のセルフケアと日々の習慣をどう調整していきますか?

FAQ

- おナニーをしすぎると本当に頻尿になりますか?

- 直接的な原因にはなりませんが、骨盤底筋の疲労や前立腺の刺激、神経の過敏化によって一時的に頻尿に似た症状が出ることはあります。

- 頻尿のような感覚はどれくらい続きますか?

- 多くの場合は一時的で、数時間から1日程度で自然に回復します。慢性的に続く場合は泌尿器科での診察が推奨されます。

- 精神的な影響で頻尿になることもありますか?

- はい。「しすぎて体に悪いのでは」という不安や罪悪感がストレスとなり、自律神経の乱れから頻尿感を引き起こすことがあります。

- 生活習慣と頻尿の関係は大きいですか?

- 非常に大きいです。睡眠不足、カフェインやアルコールの過剰摂取、水分摂取のタイミングなどが頻尿の主な要因になります。

- 前立腺に影響はありますか?

- 過度な刺激を繰り返すと前立腺に一時的な炎症反応が起こり、残尿感や頻尿のような症状につながることがあります。ただし多くは自然に改善します。

- 予防するにはどうしたらよいですか?

- 適度な休息やストレッチ、生活リズムの安定が有効です。セルフ行為の頻度そのものよりも、生活習慣を整えることが根本的な対策になります。

- 泌尿器科を受診すべきサインはありますか?

- 頻尿や残尿感が1週間以上続く、血尿や強い痛みを伴う場合は前立腺炎や膀胱炎などの可能性もあるため、早めの受診が望まれます。

コメント