「女性の膣内環境が避妊や感染リスクに関係する」——こう聞くと驚く方も多いでしょう。

しかし、膣内の状態は単なる生理的現象ではなく、妊娠成立の可能性や性感染症のリスクに直結する大切な要素です。

細菌叢(さいきんそう:膣内に存在する細菌群)、酸性度(pH)、ホルモン分泌、免疫反応などが複雑に関与しており、健康や安全に大きな影響を与えます。

本記事では、膣内環境と避妊・感染リスクの科学的関係をランキング形式で整理しました。

ランキング形式にすることで「どの要素がどのくらい重要なのか」を直感的に理解できます。

なお、この記事は未成年向けではなく、大人の知識欲を満たすための科学雑学記事です。

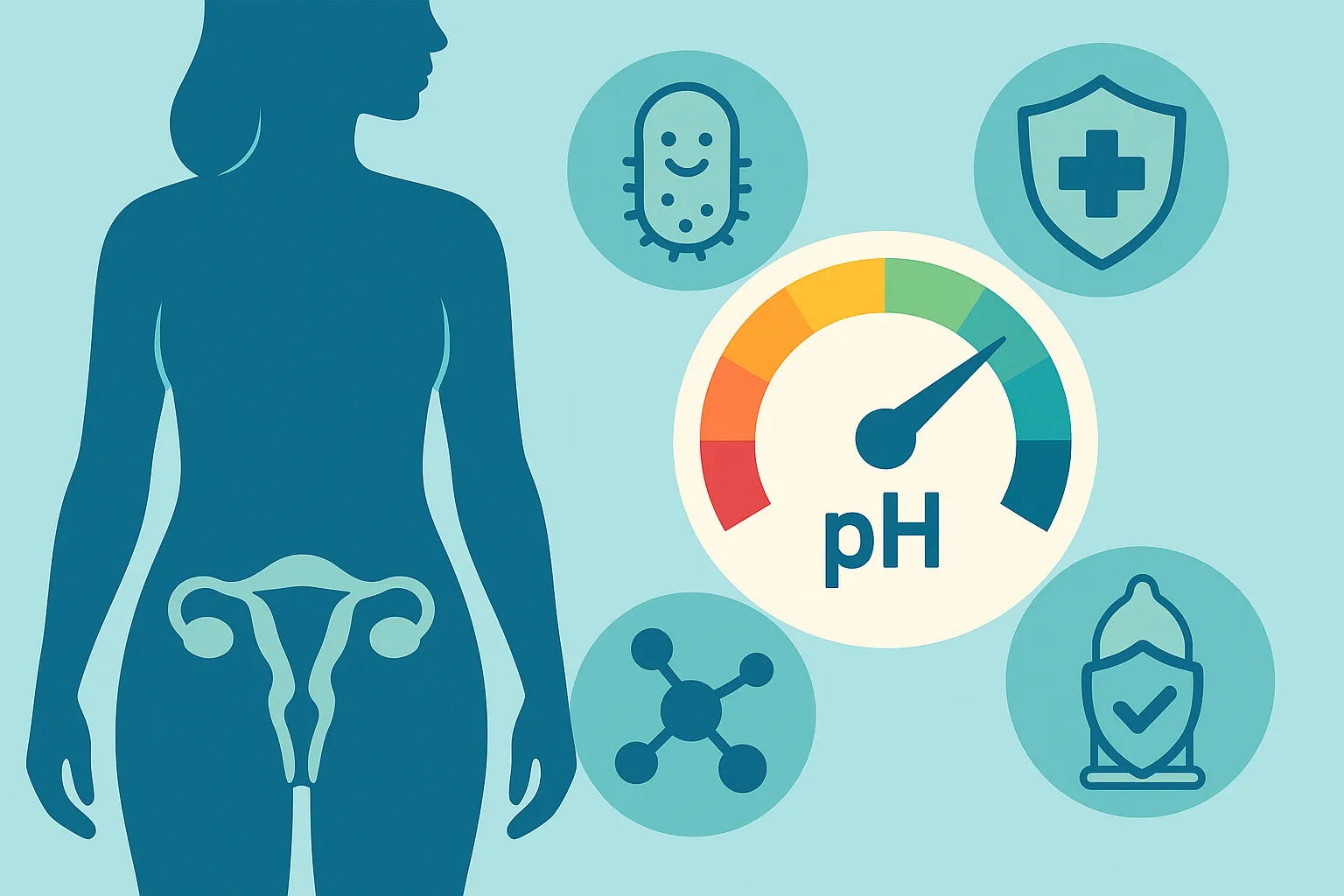

第10位:膣内pHの役割

酸性環境が天然の防御壁

膣内は通常pH4前後の弱酸性に保たれています。これは乳酸菌が乳酸を生成するためで、病原菌の侵入を防ぐ自然のバリアです。

アルカリ性に傾くと雑菌が繁殖しやすくなり、感染リスクが増加します。

近年では、膣内pHを測定する簡易検査キットも登場し、セルフケアの一環として注目されています。

※pHとは水溶液の酸性・アルカリ性を表す尺度です。

第9位:乳酸菌(ラクトバチルス属)の働き

膣内フローラを守る善玉菌

膣内環境を支える中心的存在が乳酸菌です。特にラクトバチルス属は乳酸を産生し、病原菌の繁殖を抑えます。

研究によると、膣内フローラの多様性と安定性が高いほど感染症にかかりにくいことが分かっています。

古代から「健康な女性は体に良い菌を持つ」とされてきたのは、経験的にこの仕組みを理解していたためかもしれません。

※膣内フローラとは膣内に存在する細菌群のことです。

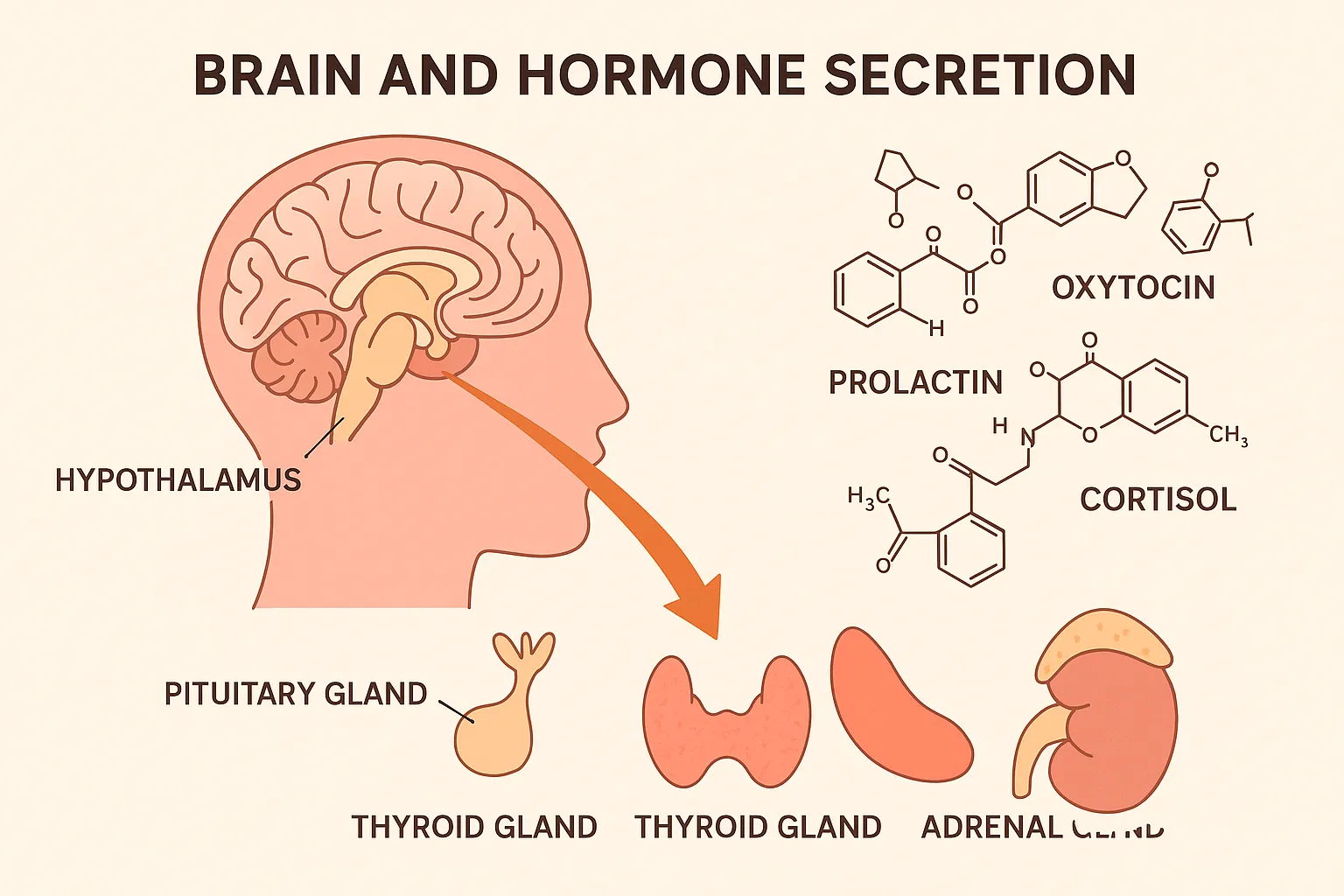

第8位:ホルモンの影響

エストロゲンが環境を支配する

女性ホルモンの一種であるエストロゲンは膣粘膜を厚くし、グリコーゲン(糖質の一種)を増加させます。

乳酸菌はこれを分解して乳酸を生成し、酸性環境を維持します。

排卵期にはホルモンの影響で環境が精子に適する状態になり、妊娠可能性が高まります。

一方で、感染リスクが上がる時期でもあるため注意が必要です。

第7位:性感染症(STI)のリスク

環境の乱れが脆弱性を招く

膣内環境の乱れは性感染症(STI:Sexually Transmitted Infections)のリスクを高めます。

酸性度が下がるとクラミジアや淋菌などの病原体が侵入しやすくなります。

性感染症は無症状で進行することも多く、不妊や合併症の原因となるため、避妊具の使用は重要な予防策です。

第6位:免疫細胞の存在

見えない防御ネットワーク

膣内粘膜にはリンパ球やマクロファージといった免疫細胞が配置され、侵入した病原体を攻撃します。

この局所免疫は女性ごとに差があり、強い人ほど感染症にかかりにくいと考えられています。

近年はワクチン開発や免疫増強サプリなども研究されており、女性の健康を支える新しい手段として注目されています。

※リンパ球は白血球の一種で、病原体から体を守る働きを持ちます。

第5位:経口避妊薬の影響

ホルモン安定と環境変化

ピル(経口避妊薬)はエストロゲンやプロゲスチン(黄体ホルモンの合成物質)を調整し、排卵を抑制します。

これによりホルモンバランスが安定し、膣内環境も安定する場合があります。

一方で、免疫反応に変化を及ぼし、感染防御に影響を与える可能性があることも研究で指摘されています。

第4位:抗生物質の影響

善玉菌まで奪われるリスク

抗生物質は有害な細菌を排除する一方で、膣内の乳酸菌まで減らしてしまうことがあります。

その結果、カンジダ(真菌の一種)や雑菌が繁殖しやすくなり、炎症やかゆみの原因となります。

治療で抗生物質を使用する際には、膣内環境への影響も考慮する必要があります。

※カンジダは通常は常在菌ですが、環境が乱れると異常増殖します。

第3位:避妊具と環境保護

コンドームが担う二重の役割

コンドームは精子の侵入を防ぐだけでなく、性感染症の予防にも有効です。

さらに、精液によるpH変化を防ぎ、膣内フローラのバランスを守る役割も果たします。

歴史的にもコンドームは数百年前から感染症対策として用いられており、現代でも有効な「物理的バリア」です。

第2位:細菌性膣症(BV)のリスク

フローラの乱れが引き金

乳酸菌が減少し、嫌気性菌(酸素を必要としない菌)が優勢になると細菌性膣症(BV:Bacterial Vaginosis)が発生します。

BVは異臭やかゆみといった不快な症状をもたらすだけでなく、性感染症や早産リスクを高めることも知られています。

再発率が高い点も特徴で、膣内フローラの安定を保つ生活習慣や医療的ケアが予防に不可欠です。

第1位:妊娠可能性と膣内環境

生命誕生を支える舞台

膣内環境は妊娠可能性に直結しています。

排卵期にはエストロゲンの影響で膣内粘液が精子の移動を助け、受精が成立しやすい状態になります。

一方で、この時期は酸性バランスが変化し、外部からの感染に対して脆弱になる側面もあります。

つまり、膣内環境は「生命の誕生を支える舞台」であると同時に、避妊や感染リスクの観点からも極めて重要なシステムなのです。

まとめ

女性の膣内環境は、妊娠・避妊・感染リスクすべてに関わる繊細なバランスの上に成り立っています。

pHや乳酸菌、ホルモン、免疫が複雑に関与し、健康状態や外部要因で変動します。

科学的知識を持つことで、自身の体をより理解し、健康と安全のための選択につなげられるでしょう。

あなたは自分の体の環境をどのくらい意識していますか?

FAQ

- 膣内が酸性なのはなぜですか?

- 乳酸菌が乳酸を生成することで酸性を保ち、病原菌の侵入を防いでいるためです。

- 膣内フローラはどうやって整えられますか?

- 乳酸菌を含む食品やサプリの摂取、生活習慣改善、過度な洗浄を避けることが効果的です。

- 抗生物質を服用すると膣内環境に影響がありますか?

- はい。善玉菌である乳酸菌も減少し、カンジダや雑菌の繁殖リスクが高まります。

- 性感染症のリスクは膣内環境に左右されますか?

- 酸性環境が乱れると病原体が侵入しやすくなり、リスクが高まります。

- 経口避妊薬は感染症予防になりますか?

- 排卵抑制には有効ですが、性感染症の予防には直接的効果はありません。

- 妊娠期の膣内環境はどう変わりますか?

- ホルモン変化で酸性度は高まりやすくなりますが、免疫が弱まるため感染症には注意が必要です。

- 細菌性膣症(BV)は自然に治りますか?

- 軽度なら改善する場合もありますが、多くは医療機関での治療が推奨されます。

- コンドームは膣内環境に良い影響がありますか?

- はい。精子によるpH変化を防ぎ、同時に性感染症の予防にも役立ちます。

- 免疫細胞も膣内に存在するのですか?

- はい。リンパ球やマクロファージが局所免疫を担い、病原体を排除します。

コメント